Dal nocciolo all’albicocco, passando per fico, susino e castagno: nel Sud Italia aumentano gli attacchi di Megaplatypus mutatus, il coleottero originario dell’America Latina che si nutre degli alberi da frutto.

A parlarne, nel corso dell’ultima sessione del 32° Forum di Medicina vegetale, il professor Salvatore Germinara dell’università di Foggia con la relazione intitolata “Megaplatypus mutatus e Aromia bungii: pericolose minacce per la frutticoltura meridionale”.

Riportiamo di seguito il suo intervento.

Sempre più spesso sentiamo parlare di queste specie aliene introdotte anche in Italia. A tal proposito, è bene precisare che si definisce aliena una specie che abita e colonizza un territorio diverso dal suo areale storico. L’introduzione può essere accidentale o, in alcuni casi, anche volontaria.

Le specie in questione possono diventare pericolose per il nuovo territorio che le ospita e possono generare diverse conseguenze come impatti negativi sulla biodiversità dell’area in cui si va a insediare, problemi per la salute umana o effetti negativi sulle attività agro-economiche.

Questo è un fenomeno in continua crescita, alimentato dell’intensificazione degli scambi commerciali tra parti del mondo molto distanti e dall’aumento di viaggi a scopo turistico. Un altro fattore di primaria importanza nella diffusione di questi insetti è anche il cambiamento climatico: l’innalzamento delle temperature, infatti, può favorire l’insediamento di queste specie in aree dove in passato, magari, non c’erano le condizioni ideali alla loro sopravvivenza.

Il problema dell’introduzione di specie aliene invasive non è però un problema nuovo: già nel 1951 il professor Antonio Melis, uno dei soci fondatori dell’Accademia di Entomologia Italiana, avvisava su quelli che potevano essere i rischi dell’introduzione di nuovi parassiti attraverso il commercio di piante che provenivano da altre parti del globo.

Attualmente le specie alloctone in Europa sono più di 11000. Di queste, circa il 15% è considerato invasivo.

Il ritmo di introduzione è sempre più serrato, con una media di 7-8 specie nocive l’anno negli ultimi dieci anni rispetto al dopoguerra, quando si registrava una specie ogni due anni.

In foto: Notifiche dei nuovi organismi nocivi registrati dal 2010 al 2014 nell’Unione Europea.

Naturalmente, la presenza di queste specie ha determinato l’emanazione di alcuni regolamenti tra cui quello 2031 del 2016 da cui sono scaturiti altri regolamenti che hanno definito dei gruppi specifici.

Si parla, infatti, di organismi nocivi regolamentati dall’Unione Europea classificabili in tre gruppi:

– non da quarantena;

– da quarantena rilevanti;

– da quarantena prioritari.

Nell’ambito dei prioritari vi è la Aromia bugii che viene considerata alla stessa stregua della Xylella fastidiosa e della Bactrocera dorsalis.

Come la Aromia bugii, anche il Megaplatypus mutatus è un coleottero xilofago che attacca diverse piante arboree, tra cui anche piante da frutto. Il megaplatypus è inserito nella lista A2/EPPO ed è quindi una specie di cui si raccomanda la regolamentazione.

Originario del Sud America, l’insetto è stato introdotto in Italia nel 1998 attraverso una partita di legname infestato.

Segnalazioni in Italia di Megaplatypus mutatus

La prima segnalazione, a opera del professore Ermenegildo Tremblay, risale al 2002 in provincia di Caserta. Cinque anni dopo, nel 2007, un’attività di monitoraggio ne ha rilevato la presenza in 14 comuni della provincia di Caserta. Proprio in quell’anno il coleottero fu inserito nella lista EPPO.

Più recentemente, attività di monitoraggio condotte in Regione hanno evidenziato la presenza dell’insetto anche nelle province di Napoli, Benevento e Salerno. Inoltre, nel 2013 è stato ritrovato anche in areali della parte nord del Molise, al confine con la provincia di Caserta e nel basso Lazio.

Caratteri morfologici

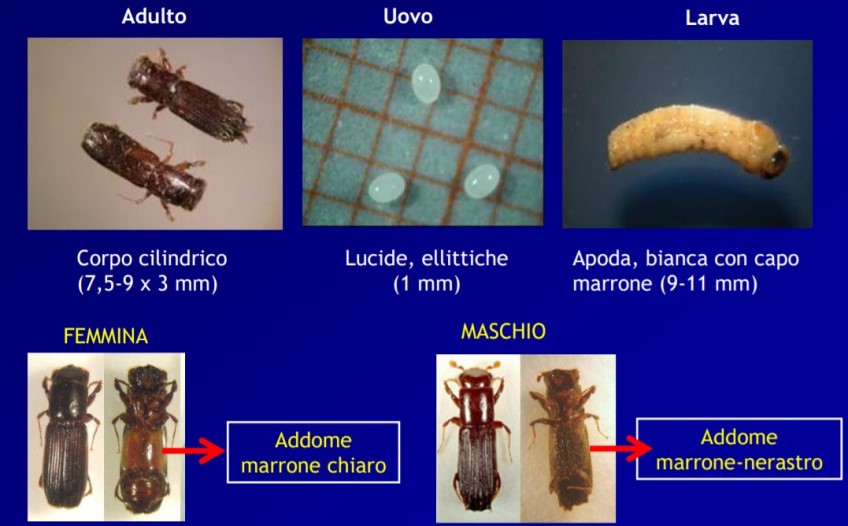

Il Megaplatypus è un insetto abbastanza piccolo; il corpo cilindrico ha una dimensione compresa tra 7,5 e 9 mm per 3 mm di diametro.

Le uova sono ellittiche e lucide, mentre le larve sono apode e vivono all’interno di gallerie scavate nel legno.

Un aspetto importante dal punto di vista pratico per il riconoscimento dei sessi – e di conseguenza per l’analisi dei dati dei monitoraggi – è la presenza di un dimorfismo sessuale tra la femmina e il maschio: se, infatti, la parte ventrale della femmina è di colore marrone chiaro, nel maschio la parte ventrale dell’addome presenta colore marrone-nerastro.

Ilaria De Marinis

© fruitjournal.com